Green Marche YOKOHAMA 2018

〈9706〉

https://anity.ootaki.info/9706/

2018年4月、横浜山下公園のお祭り広場で開催された、植物とお花のイベント「Green Marche YOKOHAMA 2018」を訪ねました。「植物とお花」といえば、私の住まいのすぐ近くの狭山丘陵では、たくさんの種類のスミレが咲き始めたようです。すみません、話が逸れました。不肖・大瀧「山下公園デビュー」、なので、記事は出だしから失敗しているようです。

「みどりでつながる Green Marche(グリーンマルシェ) YOKOHAMA 2018」は、緑を愛する方たちでいっぱいでしたが、もっともYOKOHAMAには程遠いと感じてしまう、私の劣等感はどこから生じてくるのでしょうか...(2018.04.10)

2018.04.10

地下にある、みなとみらい線「元町・中華街」駅から、私はもぐらのように地上へと出て、山下公園へと歩きだしました。

こんなに心地よい青空なのに、何となくこころ寂しいのは、ここ横浜は、私にとっては「異国の地」と、感じてしまうからでした。

初めての山下公園、「公園デビュー」とは、こんな気持ちなのですね。

この気持ちを、「ここには山がないから」のせいにしましょうか。

私の本拠地の狭山市は、海のない埼玉県の西部にあり、秩父や飯能の山々や、狭山丘陵の緑がすぐ近くにあります。

事務所への通勤や現場へと向かう道すがら、信号待ちをしている時でも、そんな山々の季節が、あたり前のように見えていて、心が休まるのです。

ですが、山が見えない山下公園もまた、花と緑であふれていて驚きました。

まず関心を引いたのは、古書を居としていた、色取り取りの「多肉植物」。

アロエやカネノナルキ以外にも、たくさんの「多肉植物」があるのですね。

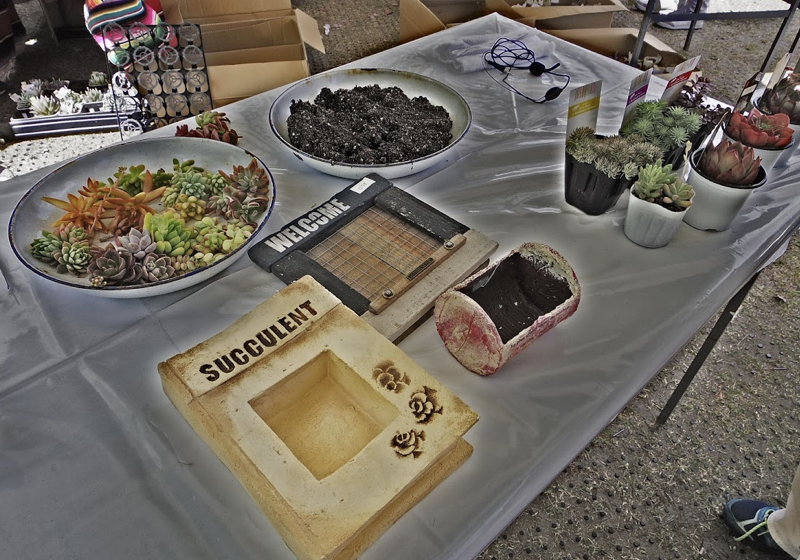

会場に到着すると、タイミングよく、『多肉植物の寄せ植えのデモンストレーション』が始まるところでした。

展示があった古書を模した鉢の中に、多肉植物を寄せ植えするものでした。

ですが、この四角形の鉢は、意外と「寄せ植えが難しい」とのことでした。

まずは土を載せるのですが、粘りがある特殊な土です。

乾くと固まり、一旦固まると水を与えても形は崩れないそうです。

そして寄せ植えのポイントは、建築のデザインとも重なっているようで、思わず、講師の上田さんの話に聞き入りました。

「四角形の場合、必ず縦横の中心線を外すこと」

「同じ色を隣り同士にしないこと」「大小の変化をつけること」

「揃えすぎると動きがなくなるので、わずかにずらすこと」

「葉の大きさを意識すること」「葉の半径以内の振り幅をつくること」

「ふたつは揃ってしまうので避けること」「みっつ以上にすること」

その中で、私の中にすっと、入ってくる言葉がありました。

『ひとつひとつが主役になること。みんなが主役になるように植えること』

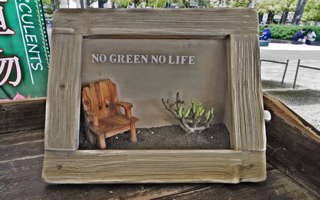

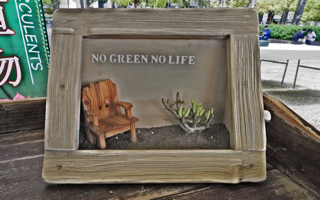

「額縁」と「多肉植物」の関係も、どちらが主役ということではなく、お互いがお互いを引き立て、お互いが主役になるようにすること。

これは、どんな「創造すること」にも、共通することなのですね。

自分が寄せ植えした多肉植物で、緑を身近に感じる生活が楽しめるのです。

会場を後にして、隣接する「港の見える丘公園」と、少し離れた「山手イタリア山庭園」に向かい、横浜市の西洋館を訪ねることにしました。

また、この記事を書いていて、気が付いたことがありました。

「創造すること」についてです。

明日は、このことについて書いてみたいです。

https://anity.ootaki.info/9706/